Sharing Awal Ramadhan 1447 H

Dulu, sewaktu internet mulai dikenal banyak orang, informasi yang didapatkan dari internet semacam menjadi “pesan kebenaran”. Internet menjadi sumber referensi baru yang dianggap faktual. Informasi dari “alam ghaib” ini bagi sekelompok orang merupakan rujukan yang “shahih”. Saking yakinnya, tidak sedikit yang terombang-ambing dalam arus informasi bebas yang bermuara pada memunculnya polarisasi sosial yang cukup tajam.

Perkembangan teknologi yang terus berkembang dan akses yang semakin mudah sampai ke genggaman tangan, tentu saja akan memberikan dampak yang saling berseberangan. Teknologi yang hakikatnya netral ini, bisa membawa faedah atau mudharat tergantung orang yang menavigasinya. Apalagi, semakin hari dengan dukungan kecerdasan buatan (AI), alat yang pada awalnya polos ini, menjadi lebih pintar, bisa diajak komunikasi, termasuk hal-hal yang berbau curhat.

Gelombang AI telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan mengambil keputusan. Dari ruang kelas hingga ruang rapat direksi, dari layanan kesehatan hingga kebijakan publik, AI hadir sebagai mesin analisis yang cepat, presisi, dan berbasis data. Ia mampu membaca pola dalam jutaan informasi hanya dalam hitungan detik. Sesuatu yang mustahil dilakukan otak manusia secara manual. Dalam banyak hal, AI adalah perpanjangan dari kecerdasan otak manusia: mempercepat, memperluas, dan memperkuat daya pikir rasional.

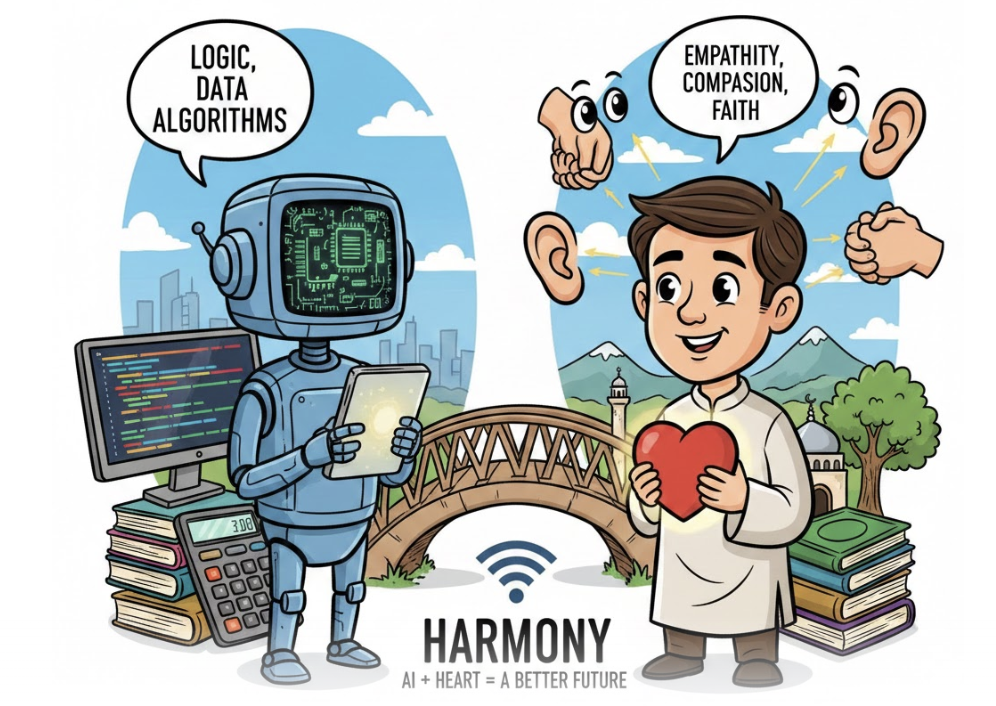

Namun di balik kecanggihan itu, ada satu dimensi yang tidak bisa diprogram, yaitu hati nurani. AI tidak memiliki empati, tidak memahami penderitaan, dan tidak mampu menimbang nilai moral. Ia bekerja berdasarkan algoritma, bukan kebijaksanaan. Di sinilah pentingnya kecerdasan hati, yaitu kemampuan untuk merasakan, memahami konteks kemanusiaan, serta membedakan antara yang sekadar efisien dan yang benar secara etis. Tanpa kecerdasan hati, teknologi berpotensi menjadi dingin, kering, bahkan kejam.

Beberapa kejadian menunjukan bahwa AI dijadikan andalan yang cukup instan dan jadi jalan pintas bagi yang sedang dikejar prioritas. Suatu saat, ada seorang staf yang mungkin sudah putus asa di coret-coret draft suratnya, akhirnya atas anjuran kolega menggunakan juga alat bantu ini. Tapi, dari yang disajikan memang kelihatan tidak natural, bukan gaya kalimatnya, dan konteksnya terasa datar. Pemilihan diksi cukup modern, kalimat lumayan runut, tapi seolah kehilangan ruh-nya. Hal yang sama sering terjadi pada berbagai aktivitas lain khususnya yang sedang dikejar target, seperti laporan mahasiswa, tulisan ilmiah, bahkan dokumentasi penting seperti laporan studi lainnya. Apalagi kalau yang bekerja keroyokan plus menggunakan tools AI yang beragam. Akan banyak sudut pandang, variasi diksi, dan tidak membumi.

Apapun yang terjadi, sebagai makhluk dengan spesifikasi yang paling sempurna, hal ini patut disyukuri. Manusialah yang menciptakan teknologi ini. AI kemudian membantu otak bekerja lebih cepat dan akurat. Tetapi hati yang cerdas menentukan ke mana semua itu diarahkan. Otak menjawab pertanyaan “bagaimana caranya?”, AI membantu menjawab “seberapa efektif atau efisien?”, sementara hati bertanya “untuk siapa dan demi apa?”. Pertanyaan terakhir inilah yang sering terabaikan dalam euforia digitalisasi.

Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi selalu membawa dua sisi: manfaat dan risiko. Ketika keputusan hanya didasarkan pada data tanpa mempertimbangkan nilai, yang muncul adalah kebijakan yang mungkin rasional tetapi tidak manusiawi. Dalam pendidikan misalnya, angka performa dapat mengabaikan perjuangan personal. Dalam ekonomi, efisiensi bisa mengorbankan kelompok rentan. Di titik inilah kecerdasan hati menjadi kompas moral, memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pelayanan, bukan instrumen dominasi.

Menavigasi arus AI bukan berarti menolak kemajuan, melainkan mengawalnya dengan kesadaran etik. Integrasi antara kecerdasan otak, kecerdasan buatan, dan kecerdasan hati menjadi kunci. Otak memberi kapasitas intelektual, AI memberi akselerasi, dan hati memberi arah. Tanpa kompas yang benar, akselerasi hanya mempercepat kita menuju ketimpangan. Namun, dengan nurani yang jernih, teknologi dapat menjadi sarana memperluas kebermanfaatan dan kemaslahatan.

Pada akhirnya, peradaban tidak diukur dari seberapa canggih teknologinya, tetapi dari seberapa bijak manusia menggunakannya. Di tengah revolusi digital yang terus melaju, tantangan terbesar bukanlah membangun mesin yang semakin pintar, melainkan membentuk manusia yang semakin arif. Mempunya pondasi yang kokoh dari sisi keimanan dan keilmuan. Kecerdasan buatan boleh terus berkembang, tetapi kecerdasan hati harus tetap menjadi penuntun. Karena masa depan tidak hanya membutuhkan algoritma yang kuat, melainkan nurani yang teguh.